【2025年】BtoB導入事例記事作成ガイド|記事フォーマット付き

2025.10.19

- BtoBマーケティング

- Webマーケティング

BtoBマーケティング担当として導入事例記事を作成する際に以下のような悩みはありませんか?

- 「自社製品・サービスの事例記事を書きたいが、インタビューで何を聞けばよいのか迷っている」

- 「インタビューを実施しても、その後どう記事化すればよいかわからない」

- 「見込み顧客に響く事例記事の切り口を知りたい」

本記事では、事例制作が初めての方にもわかるように導入事例記事の活用方法・インタビューのポイント・書き方の流れを体系的に解説します。

顧客事例の3つの活用方法

「事例記事はWebページに掲載するためだけのもの」と思われがちですが、実際には営業やマーケティング全般に何度も繰り返し活用できる強力な武器です。大きく分けて、3つの活用方法があります。

商談・営業での活用

商談の場で導入事例記事(資料)を提示すると、顧客側のイメージが具体的になり、提案の説得力が増します。

特に「同じ業界や規模で、同様の課題を抱えていた企業が、どのように解決したか」を示すと効果的です。

リード獲得に活用

事例記事をホワイトペーパー化し、サイトからダウンロード可能にするとリード獲得につながります。

ある調査では、ダウンロードした企業の約10%が受注に至った例も報告されています。

引用: ホワイトペーパーを使いリードを創出する方法|ANAGRAMS

また、ダウンロード時に顧客情報を入力してもらう仕組みを導入することで、見込み客データを効率的に収集できます。

SNSで発信する

InstagramやXといったビジネス活用可能なSNSは、事例記事の拡散に適しています。全文を掲載するのではなく要点をまとめて投稿することで、多忙な担当者にも届きやすくなります。

調査によると、BtoBサービスの情報流入経路は「オンライン」が67.3%を占め、その中にSNSも含まれています。

引用: BtoBサービスの購買行動について|トゥモローマーケティング株式会社

さらに、複数の事例をシリーズ化して発信すれば、ブランド全体の信頼性向上につながります。

引用: SNSマーケティング成功事例まとめ|Insta Lab

顧客教育に活かす

既存顧客に対しても事例記事は有効です。他社の活用事例を紹介することで「自分たちの業務にも応用できる」という気づきを与えられます。成果につながる活用方法を示すことで、顧客教育としての価値を発揮します。

社内共有とナレッジベースに

営業やサポートチームで共有することができます。成功事例や失敗事例をナレッジ化すれば、組織全体の対応力が強化されます。

事例記事の書き方

「記事の書き方で迷っているので、とりあえずその方法が知りたい」という読者の方は多いと思います。

そこで本章では、インタビューの準備と実践、それをストーリーとして組み立て、記事を執筆するという流れで解説します。

インタビューの事前準備

良質な事例記事は、綿密な準備から生まれます。

自社製品の強みを分析しておく

インタビューで「何を語ってもらいたいのか」を明確にするためには、自社の強みを整理しておくことが欠かせません。

ここでは SWOT分析(強み・弱み・機会・脅威の整理)、3C分析(市場・競合・自社の視点)、VRIO分析(価値・希少性・模倣困難性・組織体制) といったフレームワークを使うと効果的です。これにより、記事で伝えるべきポイントを明確化できます。

インタビュー先を選定する

これは非常に重要なポイントです。

なぜなら、読者は「自分と似た課題を克服し、成果を上げている事例」にこそ強い説得力を感じるからです。

したがって、想定される読者に近い業種や規模の企業を選ぶことが大切です。

さらに、自社が訴求したい強みを具体的に語れる企業を選定することも重要です。

例えば、自社サービスの最大の強みが「専門知識がなくても運用できる簡単さ」である場合、その特長を活かして成果を上げている企業を選ぶと、読者にとってより共感しやすく、訴求力のある事例記事になります。

インタビューの目的を共有する

「なぜ御社にインタビューをお願いしたいのか」という目的を事前に伝えることで、取材相手も安心して協力しやすくなります。記事の狙いや活用方法を共有することで、回答内容もより具体的で有益なものになりやすいのです。

質問票を用意する

場当たり的に質問すると、重要な情報を聞き漏らすリスクがあります。事前に質問票を作成しておけば、取材の進行もスムーズになり、相手にとっても答えやすい環境を整えられます。特に「課題 → 解決策 → 導入後の変化」という流れを意識すると、ストーリーとして整理しやすくなります。

効果的なインタビューの仕方

オープンクエスチョンを使う

「その時どう感じましたか?」など自由に語れる質問が有効です。

具体的なエピソードを聞く

表面的な課題ではなく「人手不足で休日出勤が常態化していた」「導入前はこんな不安があった」などリアルな状況を掘り下げます。

実際に具体的なエピソードは読者の理解と信頼感を高める要素として知られています。

引用: Why B2B Marketing Needs Emotional Storytelling|B2BMarketing.net

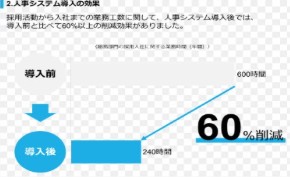

成果を数値と体験で示す

「業務効率30%改善」「年間コスト500万円削減」など定量的成果に加え、「退社時間が早まり、家族と過ごす時間が増えた」など二次的効果まで描くことで、読者に刺さる記事になります。

ネガティブな情報も聞く

「発生したネガティブなことも書くべきなんだろうか?」と迷うかもしれませんが、導入時に発生した問題、顧客が感じた不満点も隠さず伝えることが大切です。

トラブルや不満点も共有することで、記事の信頼性が高まります。

引用: Reviews in B2B & B2C: Why Trust Matters More Than Ever|Bazaarvoice

記事執筆

構成を整理する

記事は「課題 → 解決策 → 成果」の流れでまとめると、読者が理解しやすくなります。見出しには「課題解決」「成果」などの簡潔なキーワードを入れると、忙しい読者が流し読みしても要点が一目でわかります。

また、SEO対策としても有用です。

顧客の声を活用

数字だけでなく「毎日の残業に追われていました」「システム運用が難しすぎて、とても苦労した」といった感情表現が共感を生みます。

クライアントチェックと校正

執筆が終わったら、インタビュー先企業に記事内の事実関係や成果、発言内容、写真などを確認してもらいます。

特に注意したいのは、成果の誇張表現や機密情報の公開です。これにより、記事の信頼性が高まり、企業側も安心して事例を公開できます。

また、誤字脱字や文法の誤り、表記の不統一も校正で整えましょう。

例えば「30%」と「30パーセント」を統一することで文章全体がより正確で読みやすくなり、信頼性も上がります。

記事のデザイン

図表やグラフで成果を可視化し、引用や吹き出しでリズムを加えると読了率が上がります。

引用:ラクプレ

読者のアクションを促す

事例記事は読んで終わりではなく、「行動につなげる」ことが目的です。

記事の最後には「詳しくはこちら」「お問い合わせはこちら」といったCTA(Call To Action)を設置し、読後に具体的な行動へ自然に誘導します。

引用: ferret one

引用: KAIZEN PLATFORM

効果的な事例記事のテンプレート

前章で記事の書き方を紹介しましたが、執筆してみると「記事を書くのはかなり労力がいるし、構成を考えるのも難しい」と不安に感じるかもしれません。

そういった方は本章で紹介する3種類の「テンプレート」に落とし込んでみてください。文章の流れが整理されることで、読みやすく説得力を持った記事となります。

問題解決型

最も基本的でわかりやすいのが「課題 → 解決策 → 成果」という問題解決型の構成です。これは、多くの読者が共感しやすく、自社の状況と重ねやすいのが特徴です。

例えば、「慢性的な人材不足で業務が回らなかった → 自社の業務管理ツールを導入 → 業務効率が30%改善」という流れです。課題と解決策と効果が明確に示されるため、読者は「自社でも同じように改善できるかもしれない」とイメージしやすくなります。

また、成果を定量的に示せるため、営業資料としてもそのまま活用でき、導入の意思決定を後押しする材料として非常に有効です。

下記は問題解決型のテンプレートです。

導入前の課題

―当社では○○が大きな課題でした。特に、△△の業務において□□が慢性的に発生しており、結果として社員の負担増や顧客対応の遅れにつながっていました。現場から「正直いって限界だ」という声も出ていました。

弊社サービス(製品)を選んだ理由

―貴社の○○が最適な課題解決策であると革新しました。特に、△△の機能が当社のニーズに合致していたことが決め手となりました。

導入後の成果

―導入から○か月で、業務効率が△△%向上しました。以前は□□に多くの時間を割いていましたが、今ではその分を新しいプロジェクトや顧客対応に充てられるようになっています。社員からも「○○が楽になった」という声が多く聞かれています。

今後の展望

―○○の課題はどの業界でも共通するものだと思います。早めに解決策を導入することで、より大きな成果を得られるはずです。当社としても、今後は□□をさらに活用し、△△を強化していきたいと考えています。

成功物語型

数字だけでなく、「人や組織の変化」に焦点を当てるのが成功物語型です。

例えば「導入後、社員が自発的に改善策を提案するようになった」「離職率が低下し、研修後の定着率が向上した」といった具体的な変化を描きます。

特に、研修や教育プログラム、組織改革など、人の成長や行動が価値につながるサービスでは効果的です。ここで大切なのは、顧客の生の声を引用し、感情や葛藤、喜びの瞬間まで丁寧に描写することです。

以下は成功物語型のテンプレートです。

導入前の課題

―社員がすぐ辞めてしまうのが一番の悩みでした。○○研修をしても実務に活かされず、焦りと無力感を感じていました。

導入の決め手

―単なるツールではなく、導入後のフォローまで徹底してくれる点です。「一緒に変えていきましょう」と言ってくれたことが大きかったです。

導入後の変化

―はい。社員から前向きな意見が自然に出るようになりました。「もっと○○したい」という声が出始め、職場の空気がガラッと変わったんです。離職率も大幅に改善しました。組織の一体感が出てきた感じがします。

今後の展望

―現状に満足せず、社員一人ひとりが挑戦できる文化を根付かせたいです。ようやくスタートラインに立てた、そんな気持ちです。

他社比較型

競合サービスから切り替えた事例を取り上げるのが他者比較型です。「他社では解決できなかった課題が、自社サービスで改善できた」というストーリーは、自社の強みや差別化ポイントを際立たせます。

例えば、「従来使用していた管理システムではデータの一元管理が難しかったが、自社サービスの導入で全社の情報共有がスムーズになった」という流れです。比較することで、なぜ自社が選ばれたのかが具体的に伝わり、読者は「自社も切り替える価値がある」と納得しやすくなります。

以下は他社比較型のテンプレートです。

従来利用していたサービス(システム・製品)

―以前は○○社の△△を使用していましたが、「情報が散らばって探すのに時間がかかる」「更新漏れで誤ったデータを使うことがあった」など、現場では小さなストレスが積み重なっていました。特に、△△の機能では○○が十分に対応できず、毎日の作業効率に影響していました。

弊社サービス(製品)に切り替えた理由

―「全社で情報を一元管理できる」「操作が直感的で現場の負担が少ない」という点が決め手でした。現場担当者も「これなら自分たちでも使いやすい」と導入を前向きに受け入れてくれました。

切り替えた後の成果

―導入後は、情報共有がスムーズになり、作業時間が○○%短縮されました。現場からは「探す手間が減った分、クライアント対応に集中できるようになった」「データの誤用がなくなり安心して業務を進められる」との声が上がっています。

弊社サービスと他社との比較

―最大の強みは、□□と△△です。現場担当者からも「操作で迷ったときにすぐサポートが受けられるのは安心」と好評です。他社製品では対応できなかった部分も、貴社サービスならスムーズに運用できました。

同じ課題を抱える企業へのアドバイス

―「現場の意見を取り入れながら導入すること」が成功のポイントです。課題解決のためには、自社の状況に合ったサービスを選び、現場の声を反映することが成果につながると思います。

事例記事の目的

最後に導入事例記事の目的を3つ説明します。

目的をしっかり把握することで、より質の高い記事作成が可能になります。

潜在顧客の購買意欲を高める

導入事例は、潜在顧客の購買意欲を高める強力な手段です。

他社がすでに製品やサービスを導入して成果を出している実体験は、最も説得力のある情報です。

見込み顧客は「本当に効果があるのか」「失敗しないか」と不安を抱えていますが、導入事例を見ることで「自社でも同じ成果を得られるかもしれない」と安心感を得られます。

実際にBtoBサービスの導入担当者が情報収集段階で重視するコンテンツとして、製品概要(24.1%)に次いで、価格(19.8%)、導入事例(19.3%)へのニーズが高いことが示されているように非常に重要度が高いです。

サービスの具体的な価値を示す

導入事例では、机上のスペックではなく「現場でどう使われ、どのような成果が出たか」を具体的に示すことが重要です。

課題に気付かせる

多くの潜在顧客は、自社の課題をはっきり認識していないことがあります。導入事例を読むことで、「この業務に時間がかかるのは当然ではなく、生産性に課題があった」と気づくきっかけになります。

企業のマーケティング担当者の69.4%が「外部の調査レポートを見て、自社の課題に気づいた」と回答しています。

引用: 調査データのビジネスパーソンの意思決定への関与度に関する調査|IDEATECH

まとめ

導入事例記事の本質は、顧客の課題・葛藤・解決・成果・未来を「ストーリー」として伝えることにあります。

数字やデータに加え、インタビューの工夫や記事構成の型を活用することで、単なる紹介記事を超えた「行動を促すコンテンツ」へと進化させられます。

Semuis株式会社 代表取締役CEO。2009年新卒でインナーブラディング支援会社に入社。以後、BtoBとBtoCスタートアップ〜上場企業まで50社以上のマーケティング、セールス支援に関わる。2020年、自分の人生は残り1万日しかないと悟り、2023年にSemuis株式会社設立。まだ世に広まっていない優良企業の発掘・発展と、挑戦欲の高い個人の成長に貢献することにコミット。趣味はブラジル音楽と筋トレ。